Dahulu masjid kami hanyalah sebuah mushola kecil. Dengan imam seadanya yang – sudah sukur – mau menghidupkan mushola tersebut. Imam tersebut, sebut saja namanya pak Markun, sangat rajin mendatangi mushola ketika mushola masih sepi. Kadang beliau adzan sendiri, iqomat sendiri, dan sholat sendiri di sana.

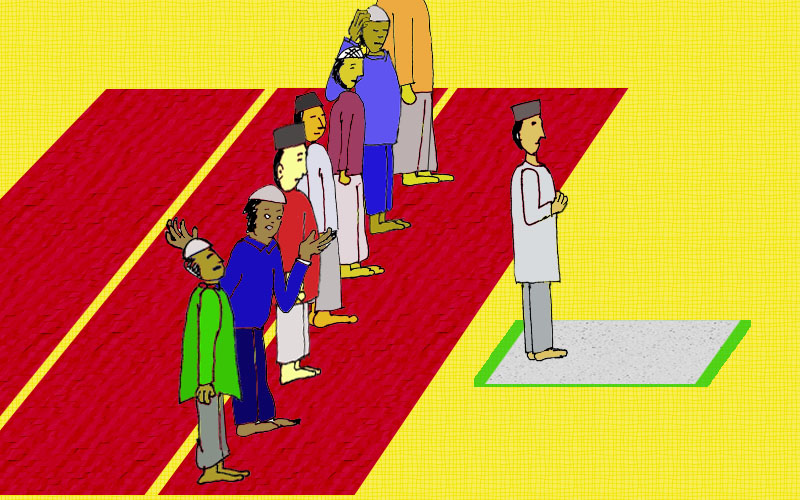

Sekarang sudah banyak berdatangan orang-orang lain bertempat tinggal di sekitar mushola. Mushola menjadi ramai dengan pendatang-pendatang ini. Di antara penghuni baru banyak yang bacaan Qur’annya bagus. Dan mereka sering diminta oleh masyarakat untuk menjadi imam sholat. Imam yang pertama, pak Markun, menjadi tersisih. Takmir mushola dipegang oleh orang lain, dan dari sebuah mushola kecil, sekarang sudah berkembang menjadi sebuah masjid besar nan megah dan cantik. Jumlah jamaah juga berkembang pesat menjadi banyak seiring pertumbuhan masyarakat sekitar.

Pak Markun menjadi terpinggirkan. Memang dibandingkan imam-imam lain, bacaan beliau kurang bagus. Makhroj dan panjang pendek bacaan sering salah.

Sayangnya, beliau tetap bersikeras ambil bagian menjadi imam. Walaupun sudah diingatkan oleh banyak orang bahwa menjadi imam itu menanggung beban seluruh jamaah. Bahwa bacaan imam adalah bacaan semua jamaah. Bahwa bila bacaan imam salah, maka berarti semua jamaah bacaannya salah. Dan kesalahan ditanggung imam. Bahwa kesalahan bacaan setidaknya membuat jamaah tidak khusyuk, lebih buruk lagi bisa mengubah arti menjadi kacau atau bahkan berbalik arti.

Tapi pak Markun maju terus pantang mundur. Mungkin merasa dirinya secara sejarah berhak menjadi imam. Atau merasa bahwa bacaannya bagus, sejajar dengan imam-imam lain. Dan ini membuat resah masyarakat. Entah bagaimana menyikapi keadaan ini.

Tidak hanya right person in the right place tapi juga right person at the right time. Beliau bagus dan terpuji menjadi imam pada saat tidak ada orang lain yang bersedia datang ke mushola di setiap sholat 5 waktu. Kemauan dan kesediaan pak Markun untuk memakmurkan mushola saat itu patut diacungi dua jempol, meski dengan bacaan seadanya.

Tapi ketika keadaan berubah, ketika ada banyak orang yang bacaannya lebih fasih dan lebih bagus dari beliau, seharusnya beliau mundur dari posisi imam. Tahu dirilah, istilahnya.

Masalahnya sekarang, ketika seseorang tidak mengerti keadaan (bahasa kasarnya: tidak tahu diri), bagaimana memperbaikinya? Sementara orang tersebut adalah seorang tua yang tadinya dipuji-puji penduduk sekitar sebagai imam yang konsisten dan istiqomah dalam memakmurkan mushola. Kemudian tatkala sudah banyak imam-imam bagus yang lain, dia menjadi tersisih. Bahkan saat dia menjadi imam, para jamaah menjadi resah, karena memang bacaannya banyak salah.

Dari sisi fiqih, para jamaah benar. Seorang imam seharusnya seseorang yang fasih dalam membaca Al Quran, sukur-sukur hafal dan mengerti arti yang dibacanya. Maka seseorang yang bacaannya salah-salah tidak layak menjadi imam. Apalagi makhroj dan panjang pendek bacaan adalah ketentuan minimum yang harus benar tatkala seseorang menjadi imam. Ini tidak dipunyai beliau.

Dari sisi kemanusiaan, beliau adalah imam yang sejak lama berjasa di mushola kecil kami, mushola yang sekarang sudah berkembang menjadi masjid besar. Kemudian setelah ada imam-imam baru, apakah dia harus disingkirkan? Sedangkan dia masih mampu dan mau. Ini bak pepatah habis manis sepah dibuang. Akankah kita tega berbuat demikian terhadap orang yang sudah tua, dan sudah lama berjasa bagi mushola?

Persoalan fiqih versus kemanusiaan ini terus bergulat dalam pikiran saya dan juga di komunitas masjid kami. Belum bisa ditentukan pemenangnya.

Di luar sana pak Markun masih berjuang mempertahankan posisinya. Sementara para jamaah masih banyak yang resah gelisah tatkala beliau menjadi imam.

Life is a game, play it.

Life is a challenge, meet it.

Life is an opportunity, capture it.

Serpong, Desember 2014